コミュニティ

コンサルティング

Communities Consulting

潜在的な地域の課題を見つけ出し、住民が主体となって動き出す仕組みをつくる。その一歩を支えます。

持続可能な

地域づくりのきっかけに

私たちは外部の専門家として答えを教えるのではなく、対話を重ねて問題の本質を探り、地域が持つ力を引き出します。地域住民が自ら考え、動き、成長していく力を引き出すお手伝いをいたします。

私たちが考える地域づくりとは

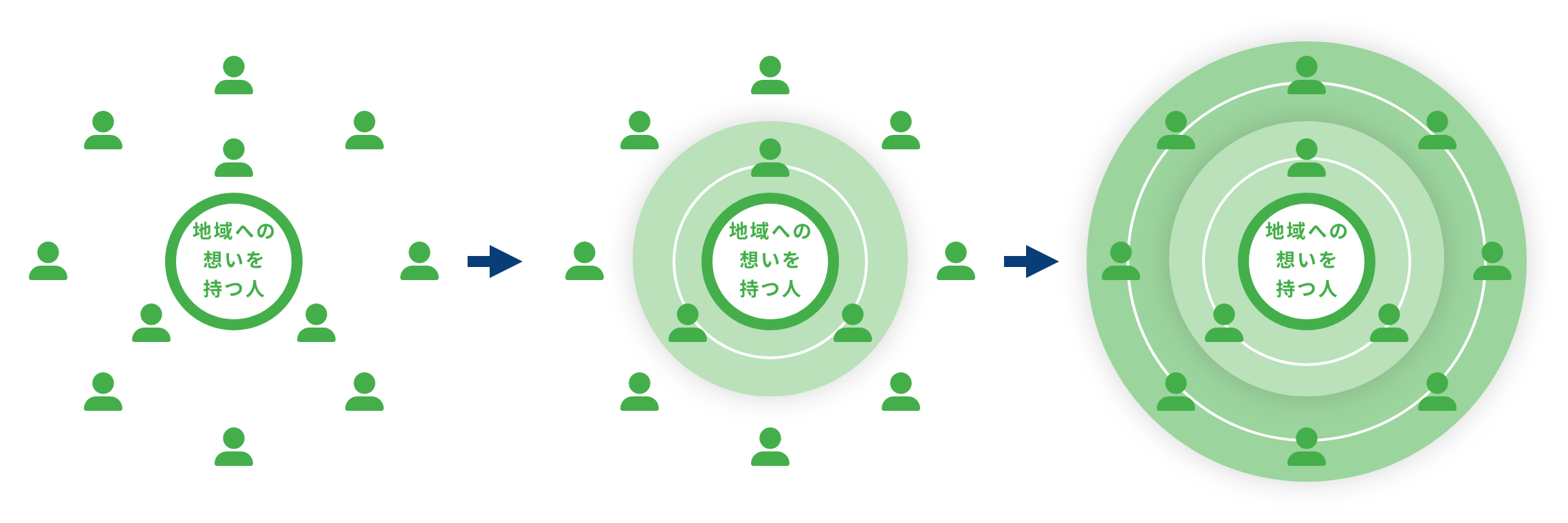

地域を想う熱い気持ちを持つ誰かから、小さな活動が始まります。その輪が少しずつ広がり、やがて地域全体を巻き込む大きな活動へと成長していきます。この連鎖が地域づくりであり、私たちはその土壌づくりをお手伝いします。

こんな困りごとに寄り添います

- どうすれば

地域が活性化

するか

わからない - 住民や企業

など地域全体を

巻き込みたい - アイデアを

実現する協力者を

募りたい - 外部から

もっと人を

呼び込みたい - 一過性の

イベントで

終わらせたく

ない - 自治体と

対等な関係を

築きたい

サポート内容

-

地域課題の分析

客観的なデータだけでなく、地域の方々ともお話し、現状を把握します。表面的な問題の奥にある、本質的な課題をともに明らかにします。

-

取り組みの立案

その地域ならではの資源や人材を最大限に活かします。地に足のついた、実現可能なアクションプランを一緒に考え、具体的な計画へと落とし込みます。

-

地域の担い手つなぎ

私たちの知見を活かし、地域に存在する想いを持つ人、活動を支える人、必要なスキルを持つ人など、最適な担い手とのつながりづくりを支援します。

-

実行までの伴走

計画を渡して終わりにはしません。プロジェクトが軌道に乗り自走できるまで、一番の理解者として、あなたの隣で支え続けます。

導入事例

事例|大阪府I市

指定管理者とNPOが連携して、「げんきです」で公営住宅の見守りの取り組み開始!

大阪府I市では、公営住宅の指定管理者が自治体に対し、独居高齢の入居者を対象とした見守り支援の導入を自主事業として提案。地域の高齢化が進む中で、孤立や孤独死のリスクを未然に防ぐ仕組みづくりが求められていました。この提案をもとに、「あんしん見守りサービス『げんきです』」が導入され、見守り体制を構築。役割は明確に分担され、住民と日常的に顔を合わせる指定管理者が「見守り役」として直接訪問し、生活の変化に気づくきっかけを担います。

一方、NPO法人(私たちCoCoT)が、定期的な電話連絡や相談対応、必要に応じた専門機関との連携などを「げんきです」を通じて行うことで、継続的かつ専門性のある支援体制を構築しています。このような分業体制によって、「顔の見える関係性」と「専門的支援」の両立が実現。住民サービスの質が向上し、高齢入居者の安心感にもつながっています。

指定管理者の主体的な取り組みから始まったこの事例は、公営住宅における孤立・孤独死予防の新しいモデルとして注目されています。

【地域に安心とつながりを生む拠点づくり】― NPO法人アイギス × 「げんきです」導入事例 ―

東日本大震災(3.11)をきっかけに、「災害時も日常も、地域で支え合える仕組みが必要だ」と感じたUR団地の自治会メンバーたち。その思いから立ち上がったのが、NPO法人アイギスです。

自治会の有志は、まず「あんしん見守りサービス『げんきです』」を団地内に導入し、高齢者の孤立を防ぐ定期的な見守り体制を整えました。そして、団地の空き店舗を活用し、地域の交流拠点となるコミュニティサロンを開設。

このサロンでは、食料品や日用品の販売だけでなく、コーヒーを飲んだり、カラオケを楽しんだりできるカフェスペースも整備。人が気軽に立ち寄れる“楽しさ”を大切にしながら、誰もが自然とつながり合える場を育てています。

NPO法人CoCoTは、アイギスの立ち上げ時から伴走。地域の医療機関や介護事業者との連携体制づくり、法人設立手続き、さらには補助金や助成金の申請など、資金調達面でも継続的な支援を行ってきました。

こうして生まれたアイギスの拠点は、買い物支援や見守り、交流を兼ね備えた“地域のハブ”となり、さまざまな世代・立場の人々が行き交う場所へと成長しました。自治会、NPO、地域住民、医療福祉の関係機関が手を取り合いながら築いた、新しい地域づくりのモデル事例です。

よくあるご質問

-

自治体に導入するにはどのようにしたら良いのでしょうか?

導入方法は大きく分けて2つあります。

1つ目は、地域包括ケアを推進する部署が、孤立・孤独の予防や見守り体制の強化を目的に、「げんきです」を住民の変調を早期に把握するICTツールとして導入するケースです。見守りステーションや民間団体と連携して、住民の異変に気づき、必要に応じて支援へつなげる体制づくりに活用されます。

2つ目は、公営住宅や市営住宅の入居者の見守りツールとして導入するケースです。この場合は、住宅の指定管理者や地域福祉団体と連携して、「げんきです」を日常的な安否確認手段として活用します。ITによる自動電話と地域資源の組み合わせにより、人と人、人と地域のつながりを保ち、住民サービスの充実にもつながります。

-

見守りボランティアの体制がありません。導入できますか?

はい、導入は可能です。

「げんきです」は、ICTを活用した非対面型の見守りサービスのため、既存のボランティア体制がなくても運用を開始できます。自動音声による安否確認により、異変の兆候を検知した際には、指定の支援機関や関係者に通報が入るしくみです。また、導入後に地域の民生委員、NPO、地元企業等と連携を進めることで、段階的に地域の見守り体制を構築・強化していくことも可能です。小規模から始めて、徐々に地域に根づかせる運用方法が推奨されています。

-

導入したら、地域活性化につながりますか?

はい、つながります。

「げんきです」の導入は、単なる見守りにとどまらず、地域に新たな役割やつながりを生み出すきっかけとなります。 たとえば以下のような効果が期待されます。- 地域住民やシニアの「たよりんパートナー」としての参画による新たな担い手の創出

- 地元企業やNPOとの連携による地域内経済の循環

- 高齢者の安心感と地域住民の交流促進による地域の一体感の醸成

「げんきです」は、見守りを“サービス”ではなく“地域の仕組み”として育てるためのツールです。導入を通して、住民同士が支え合う持続可能な地域づくりが実現できます。

-

CoCoTの「コミュニティコンサルティング」とは何ですか?

NPO法人CoCoTのコミュニティコンサルティングは、自治体や地域団体が抱える課題(高齢者の孤立、地域福祉の担い手不足、見守り体制の構築など)に対し、地域に根ざした実践知と支援の仕組みを提供する伴走型支援サービスです。

地域包括ケアや地域共生社会の推進に必要な、以下のような支援を提供しています:

- 現場の課題整理と見える化

- 地域資源の活用と連携支援

- 担い手の育成・研修

- 住民参画型プロジェクトの企画運営

- ICTを活用した見守り・安否確認の導入支援(例:「げんきです」)

-

具体的にはどのような支援を受けられますか?

CoCoTのコンサルティングは、地域の実情に応じてカスタマイズされ、以下のような支援メニューがあります:

調査・ヒアリング・分析

- 地域の課題やニーズを明確にする現地調査・関係者ヒアリング

- 支援対象者(高齢者・困窮者など)の可視化

- 孤立・孤独リスク分析、支援資源のマッピング

体制づくり・制度設計支援

- 地域包括ケア体制や支援ネットワークの構築支援

- 行政・社協・NPO・住民などの多機関連携の調整・役割整理

- 独自の地域モデル(たよりんパートナー型など)の設計支援

担い手育成と住民参加の仕組みづくり

- 見守りや支援に関わる担い手(退職者・主婦層・学生など)の発掘と育成

- 住民参加型のワークショップ・対話型プロジェクトの運営支援

- 担い手育成研修や「たよりんパートナー」導入支援

ICT活用支援

- 「げんきです」等、見守りツールの導入・運用支援

- ITが苦手な高齢者にも配慮した仕組みの設計

- データ管理と地域連携の仕組みづくり

-

どんな自治体・団体が対象ですか?

以下のような自治体・地域団体におすすめです:

- 孤独死や高齢者の孤立が問題となっている自治体

- 地域包括ケアの推進に向けた体制づくりを進めたい地域

- 地域福祉の担い手不足・活動の停滞に悩んでいる団体

- NPOや町内会・自治会と協働したいが、方法がわからない自治体

小規模自治体や、制度の谷間にある地域にも柔軟に対応しています。

-

コンサルティングはどのように進められますか?

CoCoTのコンサルティングは以下の流れで実施します:

- 初回相談(無料):地域の課題や希望をヒアリング

- 提案・見積:ご希望に沿った支援内容をプランニング

- 伴走支援スタート:調査・設計・導入・定着まで一貫支援

- 実施後のフォローアップ:報告書作成や成果の可視化、次年度計画支援も対応

スポット型の助言から、半年~1年単位の本格伴走まで、予算やニーズに応じて柔軟に対応いたします。

-

実際の事例やモデルケースを見たいのですが、紹介してもらえますか?

もちろん可能です。

以下のようなテーマでのコンサルティング事例をご紹介できます:- 千葉県松戸市:公営住宅での孤立予防見守りモデル(「げんきです」導入+地域担い手活用)

- 都市近郊自治体:たよりんパートナーを活用した地域支援体制の構築

- 兵庫県宝塚市:高齢者支援における多機関連携事例

自走する支え合う地域づくりを実現したい自治体の方や地域を

良くしたい団体・個人の方は、お気軽にお問い合わせください。